Halloween 2025 : comment les photographes de l’horreur transforment nos cauchemars en art ?

Photographie horreur : quand l’image flirte avec les ténèbres

La nuit tombe plus vite en octobre. La lumière est rasante, les ombres s’allongent, les rues s’emplissent de citrouilles creusées et de sourires carnassiers, les vitrines se teintent d’orange et de noir. Halloween n’est pas qu’une fête pour enfants ; c’est une invitation à explorer nos peurs, à danser avec elles sous le clair de lune, à se souvenir que le beau et le monstrueux sont parfois faits de la même matière.

Et si le cinéma nous a donné ses maîtres de l’étrange : Tim Burton et ses gothiques rêveurs, Guillermo Del Toro et ses monstres féeriques, David Cronenberg et ses métamorphoses corporelles troublantes… la photographie n’est pas en reste ! Elle aussi sait convoquer les spectres, modeler l’angoisse, donner un visage à l’inquiétude. Mais là où le cinéma nous berce d’illusions en mouvement, la photographie fige l’horreur dans un instant éternel, nous forçant à contempler ce que nous préférerions fuir.

Regarder une photo horrifique, c’est comme s’approcher d’un miroir obscur : on sait qu’on va y voir quelque chose de soi, mais on redoute ce qui s’y reflète. Les photographes de l’horreur, eux, osent franchir ce seuil. Ils plantent leur trépied là où nos cauchemars prennent forme, et ils déclenchent l’obturateur au moment exact où la peur se matérialise.

Mais qui sont-ils, ces alchimistes du noir ? Quels univers inventent-ils, et que viennent-ils nous dire sur la fragilité de nos certitudes ? Pour plonger dans cet univers, il faut accepter de se laisser guider par la lumière tremblotante d’une bougie. Suis-moi. Ouvrons ensemble la porte d’une galerie imaginaire où les murs respirent et où chaque cadre semble prêt à nous avaler.

La photographie, miroir de nos cauchemars

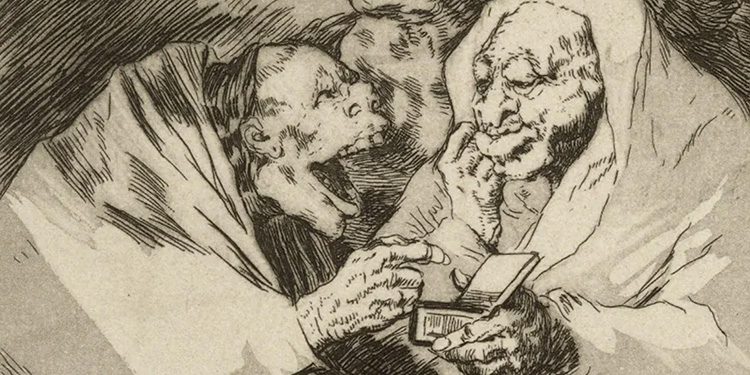

L’art a toujours eu partie liée avec la peur. Dès la peinture médiévale, les artistes représentaient les supplices infernaux, les démons à cornes et les damnés qui se tordaient dans les flammes. Francisco de Goya, avec ses Caprichos et ses Peintures noires, avait déjà compris que l’horreur pouvait être une arme poétique, un miroir tendu aux folies humaines. Plus tard, les surréalistes comme Hans Bellmer avec ses poupées démembrées ou Pierre Molinier avec ses autoportraits troublants ont continué d’explorer ces territoires interdits.

En photographie, ce rapport à la peur a pris une dimension nouvelle. Car la photo, contrairement à la peinture, a longtemps été perçue comme « vraie ». L’appareil capture le réel, et ce qui y apparaît semble avoir existé. Alors quand un photographe choisit d’utiliser ce médium pour convoquer l’horreur, il brouille les frontières : sommes-nous en train de regarder une mise en scène, ou un fragment de cauchemar arraché à la réalité ?

Cette ambiguïté est précisément ce qui fascine dans les images sombres. Les photos horrifiques éveillent en nous une inquiétante étrangeté : elles ressemblent à la réalité, mais quelque chose cloche. Un détail, une lumière, un masque, un corps qui n’est plus vraiment humain… Ce sentiment d’inquiétude, Freud l’avait déjà décrit dans son concept d’Unheimlich. La photographie, elle, le cristallise en une fraction de seconde, nous piégeant dans un présent perpétuel de malaise.

Caprichos par Francisco de Goya

Diane Arbus et Sally Mann : les pionnières du trouble

Commencons par le commencement. Il serait injuste de parler de photographie horrifique sans mentionner ces deux femmes qui ont ouvert la voie. Diane Arbus, avec ses portraits de marginaux, de freaks, d’êtres en marge de la société, a montré que l’étrangeté pouvait surgir du quotidien. Ses images troublent non par leur mise en scène, mais par leur sincérité brutale.

Sally Mann, elle, a exploré les territoires interdits de l’enfance, photographiant ses propres enfants dans des situations ambiguës. Ses images, entre innocence et trouble, questionnent nos tabous et nos peurs les plus profondes. Comme Hoffine plus tard, elle utilise la famille comme terrain d’exploration artistique, mais avec une approche plus documentaire.

Photographie de Diane Arbus

Joshua Hoffine : l’enfant qui photographie ses cauchemars

Imagine un enfant qui craint l’ombre sous son lit. Maintenant, imagine que cet enfant devienne adulte et décide non seulement de regarder sous le lit, mais aussi d’y mettre en scène ses pires frayeurs pour les photographier. C’est exactement ce que fait Joshua Hoffine, figure incontournable de la photographie horrifique contemporaine.

Ses images, soigneusement mises en scène, rappellent les cauchemars de l’enfance : un monstre tapi dans le placard, une sorcière penchée au-dessus du berceau, un clown carnassier au coin d’une chambre. Pour accentuer le malaise, Hoffine a souvent utilisé ses propres enfants comme modèles. Non pas pour les traumatiser – tout est réalisé avec leur complicité et beaucoup de préparation – mais pour renforcer ce lien viscéral entre l’innocence et l’effroi.

Ce qui distingue Hoffine, c’est sa capacité à transformer les peurs universelles de l’enfance en véritables tableaux cinématographiques. Ses photos fonctionnent comme des courts-métrages figés, dignes d’un Del Toro ou d’un Stephen King. Elles réveillent une mémoire commune : car qui n’a jamais eu peur, enfant, de ce qui pouvait surgir de l’obscurité ? Ses compositions, d’une précision maniaque, nous replongent dans cet état de vulnérabilité primordiale où chaque ombre peut cacher un danger.

Photographie horreur de Joshua Hoffine

Joel-Peter Witkin : l’art du macabre baroque

Si Hoffine explore les cauchemars enfantins, Joel-Peter Witkin se tourne, lui, vers les ténèbres adultes. Ses images dérangent, fascinent, révulsent parfois. Il met en scène des corps mutilés, des figures grotesques, des compositions inspirées de la peinture classique mais hantées par la mort.

Chez lui, l’horreur n’est pas un divertissement. C’est une méditation profonde sur la chair, la fragilité, l’anormalité, la beauté de ce qui est rejeté. Witkin n’hésite pas à collaborer avec des personnes amputées, des marginaux, des corps hors normes, qu’il érige en icônes baroques. Ses références à Arcimboldo, Jérôme Bosch ou encore aux vanités flamandes créent un dialogue troublant entre l’art classique et la modernité décadente.

Le spectateur est pris au piège : doit-il détourner le regard ou contempler cette beauté déchue ? Witkin force à regarder là où l’on voudrait fermer les yeux. Ses photos sont des vanités modernes, des rappels que sous le vernis, il y a toujours l’ombre. Mais contrairement à la tradition des vanités qui prêchaient la morale, Witkin célèbre la chair dans toute sa complexité, sans jugement moral.

Photographie horrifique de Joel-Peter Witkin

Nicolas Bruno : le photographe du sommeil hanté

Parfois, l’horreur n’est pas dans le sang ni dans les monstres, mais dans ce qui échappe à notre contrôle. Nicolas Bruno en sait quelque chose : il souffre depuis l’adolescence de paralysie du sommeil, ce trouble où l’on se réveille incapable de bouger, tout en percevant des hallucinations terrifiantes.

Plutôt que de se laisser écraser par ces visions, il a choisi de les photographier. Ses autoportraits le montrent prisonnier de silhouettes encapuchonnées, flottant au-dessus d’un lac brumeux, ligoté dans des paysages désolés. Ses images sont d’une beauté étrange, presque picturale, mais elles portent en elles l’oppression d’un cauchemar qu’on ne peut fuir.

Bruno transforme un handicap en force créatrice. Ses photographies ont cette qualité onirique qui nous fait douter de la réalité : sommes-nous en train de regarder une photo ou de pénétrer dans un rêve ? Cette approche thérapeutique de l’art rejoint celle d’autres artistes qui ont sublimé leur souffrance, comme Frida Kahlo avec sa douleur physique ou Edvard Munch avec son angoisse existentielle.

Circondato © Nicolas Bruno

Kyle Thompson : l’errance mélancolique et l’horreur du vide

L’univers de Kyle Thompson n’est pas ouvertement horrifique, mais il flotte toujours autour de ses autoportraits une aura d’inquiétude. Il se photographie seul, perdu dans des forêts noyées de brume, enterré dans la terre, ou en feu au milieu d’un paysage déserté.

Chez lui, l’horreur n’est pas spectaculaire. C’est un sentiment diffus, comme une solitude devenue trop lourde. Ses images rappellent certains plans de films de Terrence Malick, mais contaminés par une inquiétude sourde. Thompson explore le monstre invisible : celui du vide existentiel, de la dépression, de l’isolement moderne.

Ses compositions, souvent minimalistes, créent un dialogue entre l’homme et la nature, mais une nature indifférente, parfois hostile. L’être humain y apparaît comme un élément fragile, menacé par des forces qui le dépassent. C’est une forme d’horreur subtile, plus psychologique que visuelle, qui résonne particulièrement avec les angoisses contemporaines.

Autoportrait de Kyle Thompson

Une esthétique aux mille visages : décryptage des codes visuels

On pourrait croire que la photographie horrifique se résume à montrer du sang ou des monstres. Mais comme au cinéma, il existe mille nuances, chacune avec ses codes et ses références :

L’esthétique gothique en photographie

L’esthétique gothique, héritée de Burton et des romantiques, joue sur les contrastes forts, les décors ténébreux, les personnages mélancoliques. Elle puise dans l’architecture médiévale, les cimetières, les châteaux en ruine. Le noir et blanc y est roi, créant des atmosphères dramatiques où chaque ombre raconte une histoire.

Le macabre et les vanités modernes

L’esthétique macabre, proche de Witkin, rappelle les vanités et les memento mori de la peinture classique. Crânes, ossements, chairs décomposées : tout rappelle la fragilité de l’existence. Mais contrairement aux vanités moralisatrices du passé, cette esthétique célèbre souvent la beauté de la décomposition.

Le grotesque, entre rire et effroi

Le grotesque, lui, mélange rire et effroi, comme chez certains clowns horrifiques ou dans l’univers de David Lynch. Il dérange par son caractère hybride, ni tout à fait drôle ni tout à fait effrayant, créant un malaise permanent.

Le surréalisme cauchemardesque

Le surréalisme cauchemardesque, celui de Bruno ou de certains travaux de Gregory Crewdson, transforme les rêves en fresques étranges. Les lois de la physique y sont suspendues, les proportions déformées, la logique abolie.

Le body horror et les métamorphoses

Le body horror, inspirée de Cronenberg, explore les transformations corporelles, les mutations, les hybridations. Elle interroge les limites de l’humain et questionne notre rapport à la technologie et à la médecine. Au cinéma, des films comme Titane de Julia Ducourneau, ou plus récemment The Substance de Coralie Fargeat incarne le body horror

Toutes ces approches ne cherchent pas seulement à faire peur. Elles interrogent notre rapport au corps, à la mort, à la solitude, à l’altérité. Elles utilisent la photo comme un miroir déformant, mais révélateur de nos angoisses les plus profondes.

Mon expérience personnelle : rencontre avec des gardiens de l’ombre à Fontainebleau

Je dois l’avouer : je ne suis pas un photographe d’horreur. Je ne passe pas mes nuits à mettre en scène des clowns sanglants ou des monstres surgissant de placards. Et pourtant, un jour, au détour d’une promenade dans le parc du château de Fontainebleau, j’ai eu l’impression de basculer dans une autre dimension.

Devant moi se dressaient deux statues étranges. Des corps humains, mais surmontés de crânes cornus, mi-humains mi-animaux. Leurs silhouettes semblaient arrachées à un mythe ancien, comme si le Minotaure avait quitté son labyrinthe pour venir hanter les clairières de Fontainebleau.

J’ai sorti mon appareil presque par réflexe. Le décor s’y prêtait parfaitement : les arbres formaient un écrin sombre, la lumière se faisait rare et tamisant, et ces figures hybrides semblaient respirer dans l’ombre. Le grain naturel de mon capteur, poussé dans ses retranchements par la faible luminosité, ajoutait une texture organique qui renforçait l’atmosphère.

J’ai pris le temps d’observer ces sculptures sous tous les angles. J’ai joué avec les cadrages, cherchant tantôt à isoler les visages dans un noir profond, tantôt à les inscrire dans leur environnement forestier.

Le résultat, je ne m’y attendais pas. Les photos n’avaient rien de gore, aucun effet spécial, mais elles dégageaient une aura étrange, presque magnétique. Ces visages de bois cornu semblaient habités, comme figés dans un rituel oublié. On aurait dit les gardiens d’un passage vers un autre monde, des sentinelles postées aux frontières du réel.

C’est là que j’ai compris que la photographie horrifique ne se limite pas aux mises en scène spectaculaires. Parfois, il suffit de trouver un sujet qui échappe au réel, de jouer avec la lumière et les ombres, et l’ambiance bascule. La mythologie elle-même regorge de monstres hybrides – satyres, centaures, minotaures – qui ne sont pas si éloignés des chimères de nos cauchemars modernes.

Ces statues m’ont rappelé que l’horreur peut surgir de l’art le plus classique. Elles évoquaient les gargouilles de Notre-Dame, les mascarons grimaçants des fontaines baroques, toute cette tradition décorative qui n’hésite pas à mêler le beau et l’effrayant. Dans le parc de Fontainebleau, ces créatures témoignaient d’une continuité entre l’art ancien et nos peurs contemporaines.

Prendre ces photos fut pour moi une initiation douce à l’univers dark. Pas un film d’horreur, mais une fable visuelle, une plongée dans un imaginaire archaïque qui continue de nous hanter. Et je crois que c’est ça, au fond, la force de la photographie : elle permet d’ouvrir des portes qu’on ne pensait pas franchir, de révéler l’étrange dans le familier.

Mes photos « horrifiques » prises au Château de Fontainebleau

Témoignage : l’expérience de Karl Eska

J’ai rencontré Karl Eska lors d’un atelier sur la photographie de nuit organisé par Shootiful, une plateforme regroupant une communauté de photographes et qui propose des ateliers (en ligne et en physique) pour progresser en photo. Lors de cette rencontre, nous avons pas mal échangé sur notre pratique de la photographie et en lui parlant de mon blog, j’ai eu envie de lui proposer de témoigner dans cet article consacré à la photographie d’horreur :

« Je m’appelle Karl et je suis photographe basé à Bordeaux. Comme Guillaume, je ne suis pas spécialement photographe d’horreur, mais c’est un univers qui m’attire parfois. Avec ces photos, j’ai voulu explorer ce que la lumière vacillante des bougies pouvait réveiller d’archaïque et de troublant. Le maquillage, inspiré des rites païens et des origines anciennes d’Halloween, brouille l’identité du visage. Les yeux volontairement rendus totalement blancs achèvent cette métamorphose : plus qu’un modèle, on a l’impression d’une entité, à la fois humaine et étrangère.

Je n’ai pas cherché le gore ni l’effet spectaculaire. Ce qui m’intéresse, c’est l’inquiétude qui naît de ce qu’on ne distingue qu’à moitié : un sourire suspendu, une expression ambiguë, une silhouette cernée par les flammes. La lumière des bougies, censée protéger, enferme au contraire le sujet dans un cercle fragile, comme dans un rituel oublié. Pour moi, l’horreur surgit moins de ce qu’on montre que de ce qu’on laisse deviner, un jeu de suggestion où l’essentiel reste hors champ, laissant au spectateur le soin de compléter ce qui manque. »

Les photos de Karl Eska inspirées des rites païens

Les maîtres de l’ombre contemporains : une nouvelle génération

Au-delà des figures établies, une nouvelle génération de photographes repousse les limites de l’horreur visuelle. Brooke Shaden crée des autoportraits surréalistes où elle se met en scène dans des situations impossibles, flottant, se dédoublant, disparaissant. Ses images, d’une beauté gothique troublante, explorent les thèmes de la mort et de la renaissance.

Christopher McKenney développe un univers plus sombre, peuplé de silhouettes encapuchonnées et de situations cauchemardesques. Ses compositions, souvent en noir et blanc, rappellent l’esthétique des films d’horreur classiques tout en y ajoutant une dimension poétique.

Kirsty Elson transforme les objets du quotidien en créatures terrifiantes : ses fruits pourrissants deviennent des visages grimaçants, ses jouets d’enfants se muent en monstres. Son travail révèle l’inquiétante étrangeté qui peut surgir du plus banal.

Ces artistes prouvent que l’horreur photographique continue d’évoluer, trouvant de nouveaux territoires à explorer, de nouvelles peurs à révéler.

Les maîtres de l’ombre contemporains : une nouvelle génération

Au-delà des figures établies, une nouvelle génération de photographes repousse les limites de l’horreur visuelle. Brooke Shaden crée des autoportraits surréalistes où elle se met en scène dans des situations impossibles, flottant, se dédoublant, disparaissant. Ses images, d’une beauté gothique troublante, explorent les thèmes de la mort et de la renaissance.

Christopher McKenney développe un univers plus sombre, peuplé de silhouettes encapuchonnées et de situations cauchemardesques. Ses compositions, souvent en noir et blanc, rappellent l’esthétique des films d’horreur classiques tout en y ajoutant une dimension poétique.

Kirsty Elson transforme les objets du quotidien en créatures terrifiantes : ses fruits pourrissants deviennent des visages grimaçants, ses jouets d’enfants se muent en monstres. Son travail révèle l’inquiétante étrangeté qui peut surgir du plus banal.

Ces artistes prouvent que l’horreur photographique continue d’évoluer, trouvant de nouveaux territoires à explorer, de nouvelles peurs à révéler.

Portrait fantomatique par Christopher McKenney

Comment faire des photos d’horreur ? Comment t’inspirer pour tes faire tes propres mises en scène ?

Tu n’as pas besoin d’un studio hollywoodien pour explorer l’esthétique de l’horreur. Il suffit d’observer différemment ce qui t’entoure et de développer un œil pour l’inquiétante étrangeté du quotidien.

La lumière est ta principale alliée

Une ombre bien placée vaut tous les maquillages sanglants. En jouant avec une lampe torche, une bougie, ou même la lumière rasante du crépuscule, tu peux transformer un visage anodin en apparition inquiétante. Expérimente avec les contre-jours, les éclairages partiels, les reflets déformés.

Raconter une histoire visuelle

Pense en termes de narration visuelle. Chaque photo horrifique raconte une histoire, suggère un avant et un après. Qui est ce personnage masqué ? Pourquoi ce corps est-il ligoté ? Que fait cette silhouette seule dans la brume ? Ne cherche pas à tout montrer : suggérer est souvent plus puissant que révéler. Laisse l’imagination du spectateur compléter le récit.

Explorer des lieux chargés d’histoire

Cimetières, ruines, bâtiments abandonnés, forêts anciennes : tous ces lieux portent en eux une mémoire, une atmosphère naturellement propice à l’étrange. Faire de l’urbex est un excellent moyen pour se lancer dans la photographie d’horreur, puisque cela te permettra de te rendre dans des lieux abandonnés, ou souvent la simple ambiance du lieu suffit à créer une atmosphère angoissante. Mais n’oublie pas que l’horreur peut aussi surgir des espaces les plus familiers : une chambre d’enfant, un couloir de bureau, un parking souterrain.

Puiser dans les références artistiques et mythologiques

Joue avec les références. L’horreur photographique s’enrichit de tous les arts : peinture, cinéma, littérature. N’hésite pas à puiser dans Goya, Bacon, Lynch, Lovecraft. Réinterprète les mythes anciens, revisite les contes de fées, détourne les codes du quotidien.

Accepter l’imperfection technique

Un flou de mouvement, un grain trop prononcé, un contraste violent peuvent renforcer l’ambiance. L’horreur aime ce qui échappe au contrôle, ce qui semble accidentel mais qui, en réalité, nourrit l’imaginaire. Ne cherche pas la perfection technique, cherche l’émotion.

Expérimenter avec les post-traitements

Le noir et blanc dramatique, les virages colorés, les textures ajoutées, les doubles expositions : tous ces outils peuvent transformer une image banale en vision cauchemardesque. Mais attention à ne pas en faire trop : la subtilité est souvent plus efficace que l’excès.

L’horreur à l’ère du numérique : nouveaux défis, nouvelles opportunités

L’avènement du numérique a profondément transformé la photographie horrifique. Les possibilités de manipulation sont infinies : on peut créer des créatures impossibles, mélanger plusieurs images, jouer avec les proportions. Mais cette facilité technique pose une question fondamentale : que reste-t-il de l’authenticité de la peur ?

Certains photographes comme Erik Johansson poussent la manipulation à l’extrême, créant des mondes impossibles où la réalité se disloque. D’autres, comme Alex Stoddard, préfèrent une approche plus naturelle, privilégiant la mise en scène à la retouche.

Les réseaux sociaux ont également démocratisé l’accès à ces images, mais aussi banalisé l’horreur. Dans ce flux constant d’images choc, comment se démarquer ? Comment retrouver cette capacité à surprendre, à émouvoir, à effrayer ?

La réponse réside peut-être dans un retour aux fondamentaux : l’émotion pure, l’histoire racontée, la beauté troublante. Car au-delà de la technique, c’est bien cela que cherchent les spectateurs : être touchés, émus, transformés par une image.

Photographie d’Erik Johansson

Conclusion : photographier l’ombre pour mieux voir la lumière

Halloween nous rappelle chaque année que la peur peut être festive, partagée, sublimée. La photographie horrifique participe de ce même mouvement : elle ne cherche pas seulement à effrayer, mais à donner forme à l’indicible, à révéler les parts d’ombre qui nous constituent.

Qu’il s’agisse des cauchemars enfantins de Hoffine, des vanités baroques de Witkin, des visions nocturnes de Bruno, des errances mélancoliques de Thompson, ou des explorations contemporaines de la nouvelle génération, tous ces artistes nous tendent un miroir. Et dans ce miroir, nous voyons nos propres fragilités, nos angoisses, mais aussi une étrange beauté.

L’horreur photographique nous rappelle que l’art n’a pas pour seule fonction de rassurer ou d’embellir. Il peut aussi inquiéter, questionner, déstabiliser. En révélant nos peurs, il nous aide paradoxalement à mieux les apprivoiser. En donnant forme à nos cauchemars, il les rend moins menaçants.

Alors, la prochaine fois que tu sortiras ton appareil, ose tourner ton objectif vers l’ombre. Ose explorer ces zones où la réalité se fissure, où l’étrange affleure. Tu découvriras peut-être, comme moi à Fontainebleau face à ces gardiens cornus, que l’horreur n’est pas toujours sang et cris. Elle peut être une statue figée, une forêt silencieuse, une lumière qui vacille, un regard qui nous fixe depuis les profondeurs du temps.

Photographier l’horreur, au fond, c’est apprendre à apprivoiser ses propres ténèbres. C’est accepter que la beauté et la laideur, la lumière et l’ombre, la vie et la mort sont les deux faces d’une même pièce. Et peut-être est-ce là le plus beau cadeau qu’Halloween puisse offrir : nous réconcilier avec nos parts d’ombre pour mieux apprécier la lumière.

Car comme le disait si bien le photographe Minor White : « L’appareil photo ne peut pas voir plus loin que l’œil, mais il peut voir différemment. » Dans le domaine de l’horreur photographique, cette différence de vision révèle des vérités troublantes sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Des vérités qu’il faut parfois du courage pour regarder, mais qui nous rendent plus humains, plus complets, plus vivants.

Et si jamais tu ne sais pas où trouver l’inspiration pour tes photos, le cinéma est un excellent moteur de recherche. J’ai d’ailleurs référencés quelques films que je trouve esthétiquement inspirant pour un photographe dans cet article de blog.

à lire également

Les meilleurs appareils pour débuter la photographie argentique en 2026

Les meilleurs appareils photo argentique pour débutants en 2026Tu rêves de te lancer dans la photographie argentique, mais tu ne sais pas par quel appareil photo argentique débutant commencer ? Avec le retour en force de l'argentique ces dernières années, le choix...

Ces films les plus esthétiques à regarder pour s’inspirer en tant que photographe

Ces films les plus esthétiques à regarder pour s'inspirer en tant que photographePrépare-toi un bol de pop-corn, installe-toi confortablement au fond de ton siège et met ton téléphone en silencieux : aujourd'hui, on va parler esthétisme dans le cinéma, et comment cela...

L’histoire fascinante de la photographie animalière : des grottes préhistoriques aux artistes modernes

L'histoire fascinante de la photographie animalière : des grottes préhistoriques aux artistes modernesLa photographie animalière, un art récent au cœur d'une fascination ancestraleLa photographie animalière est l'un des genres les plus puissants et émouvants du monde...